ボリバンのスクイーズとエクスパンションを簡単に判断する方法ってない?

ボリバンのスクイーズとエクスパンションは、あるツールを使うことで瞬時に判断できるぞ。

その具体的方法を解説しよう。

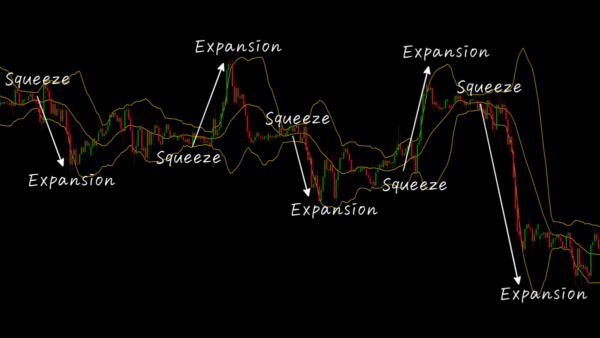

ボリンジャーバンド|スクイーズとエクスパンション

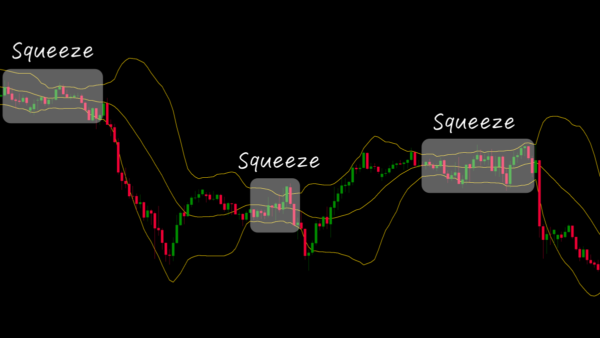

スクイーズ

スクイーズ(Squeeze)は、ボリンジャーバンドの三形態における一つであり、上下のバンドが中心線に向かって収縮している状態です。

ボリンジャーバンド|スクイーズ

トレンド後期にボラティリティが低水準まで低下して、レンジ相場を形成しているときによく見られるチャートパターンです。スクイーズは新たなトレンド(エクスパンション)の予兆にもなります。

スクイーズはボラティリティの谷(=低ボラティリティ)とも言える状態であり、トレンド終焉後から再びトレンドが再開するまでの間に発生します。

スクイーズがどれくらい継続するかを推測することは難しいのですが、スクイーズが長期化するほど市場にパワーが凝縮されその後のボラティリティ拡大(=エクスパンション)の原動力となります。

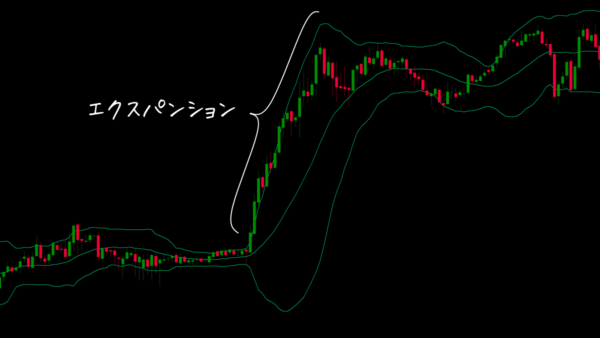

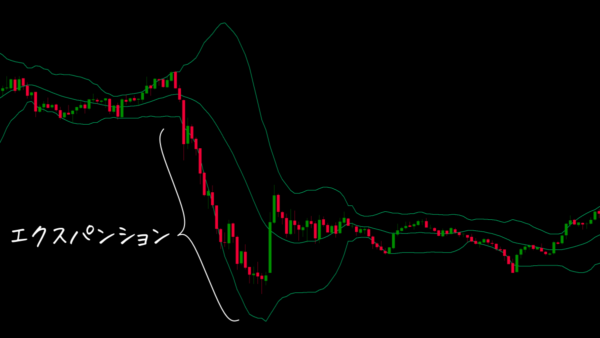

エクスパンション

急激にボラティリティが拡大し、レートが一方向に一気に動く現象がエクスパンション(Expansion)。別名ボラティリティブレイクアウトです。

ボリンジャーバンド|エクスパンション(上昇)

ボリンジャーバンド|エクスパンション(下落)

ボリンジャーバンドのスクイーズ(収斂)からエクスパンション(拡大)は、最も収益を上げやすい局面です。

ボリンジャーバンド|スクイーズからエクスパンションへの局面

スクイーズ(収縮)によって蓄積された圧力が一気に市場に放出される…それがエクスパンション。

とはいえ、ボリバンのみでスクイーズからエクスパンションへの移行(つまりブレイクアウトの初動)を正確に捉えることは容易ではありません。

逆に言えばスクイーズ状態を視覚的に捉えることができれば、その後のエクスパンションの動きをタイミング良く捉えることが可能になります。

今回の記事では、ボリンジャーバンドのスクイーズ状態を瞬時に判断できる優れたインジケーターを紹介します。

ボリンジャーバンド|スクイーズを判定するMT4インジケーター

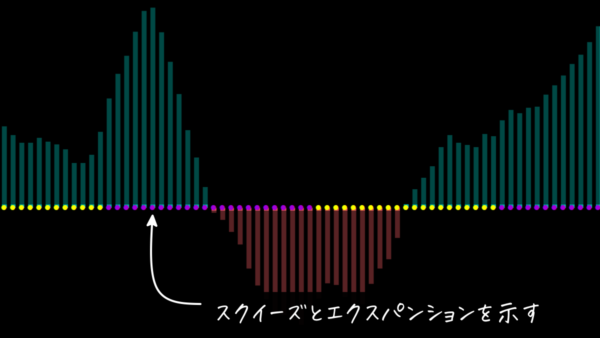

スクイーズとエクスパンションを視覚的に見分けることのできるMT4インジケーターが『bbsqueeze w Alert nmc.mq4』。

『bbsqueeze w Alert nmc.mq4』は、ボリバンの現在の状態(スクイーズなのか?それともエクスパンションなのか?)をサブウィンドウにビジュアル表示させ、さらにスクイーズ(Squeeze)の開始と終了をアラートで通知してくれる便利なインジケーターです。

まずはMT4チャート上に設定した『bbsqueeze w Alert nmc.mq4』をご覧ください。

ボリンジャーバンドのスクイーズを判断できるMT4インジケーター

チャートはUSD/JPY(ドル円)5分足です。サブウィンドウに表示されているインジケーターが『bbsqueeze w Alert nmc.mq4』。

インジケーターDLはこちら

スクイーズ(Squeeze)とエクスパンション(Expansion)の状態を判定

MT4チャートを拡大した画像がこちら。

ボリンジャーバンドのスクイーズを判断できるMT4インジケーター

センターラインが、スクイーズ(Squeeze)とエクスパンション(Expansion)の状態を表しています。

スクイーズとエクスパンションを示すセンターライン

- 黄色=スクイーズ(Squeeze)

- 紫色=エクスパンション(Expansion)

黄色いドット部分が「スクイーズ」。紫色のドット部分が「エクスパンション」状態を表します。

ボリバンが収縮し始めると『bbsqueeze w Alert nmc.mq4』のセンターラインが黄色ドットに変化します。

ボリンジャーバンドのスクイーズは黄色ドットで表示される|MT4インジケーター

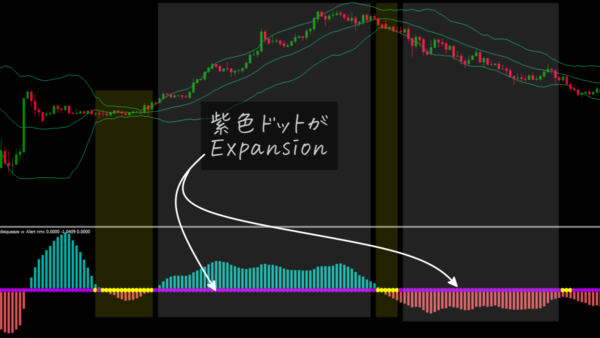

そして再びボリバンが拡大するとセンターラインは紫色ドットへ。エクスパンションの始まりです。

ボリンジャーバンドのスクイーズとエクスパンションを判断できるインジケーター|エクスパンション状態

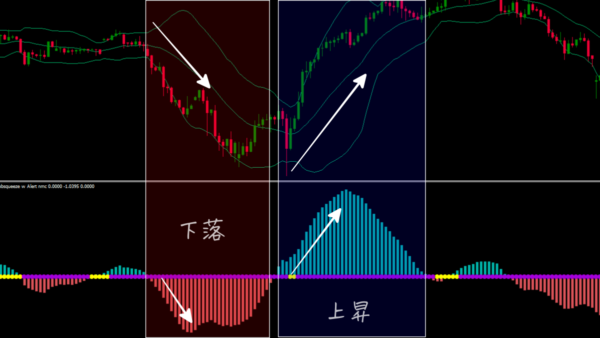

上昇エクスパンションと下落エクスパンション

センターラインをはさんで上下に描かれている山と谷はエクスパンション(ブレイクアウト=トレンド)の方向を示しています。

- 山…上昇トレンド(=上昇エクスパンション)

- 谷…下落トレンド(=下落エクスパンション)

ボリンジャーバンド|上昇エクスパンションと下落エクスパンション

ボリンジャーバンド|スクイーズ開始・終了時にアラートを鳴らす

『bbsqueeze w Alert nmc.mq4』インジケーターにはスクイーズ(収縮)の開始時と終了時にアラートで知らせる機能が備わっています。

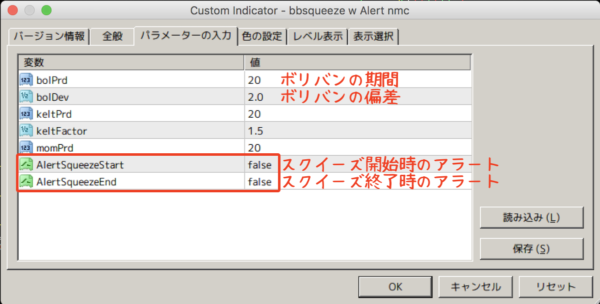

パラメーターをご覧ください。

スクイーズとエクスパンションを判断するインジケーター|アラート設定

上2つはボリンジャーバンドの期間・偏差を設定する箇所です。

下から2つはスクイーズ開始時と終了時にアラートを鳴らすかどうかを指定するパラメーターです。デフォルトでは「false」(無し)になっています。ここを「true」(有り)にすればアラートを鳴らすことができます。

ボリンジャーバンド|インジケーターがスクイーズを判定する仕組み

『bbsqueeze w Alert nmc.mq4』がスクイーズとエクスパンションを判断する仕組みはシンプルです。

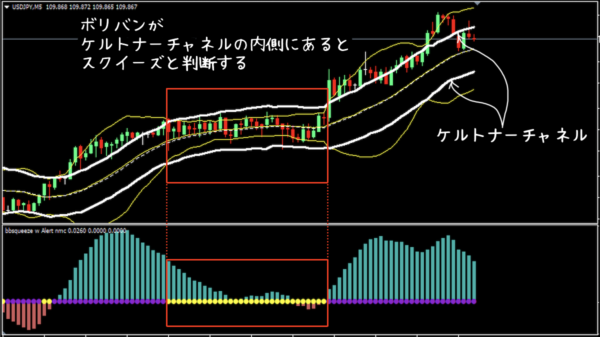

実はケルトナーチャネルを使用して判断しているのです。ボリンジャーバンドにケルトナーチャネルを重ね、バンドとチャネルの位置関係から以下のようにスクイーズとエクスパンションを判断しています。

- ボリバンがケルトナーチャネルの内側にある=スクイーズ(Squeeze)

- ボリバンがケルトナーチャネルの外側にある=エクスパンション(Expansion)

ボリバンとケルトナーチャネルを重ねて表示させるとよくわかります。

ケルトナーチャネルによってスクイーズとエクスパンションを判断している

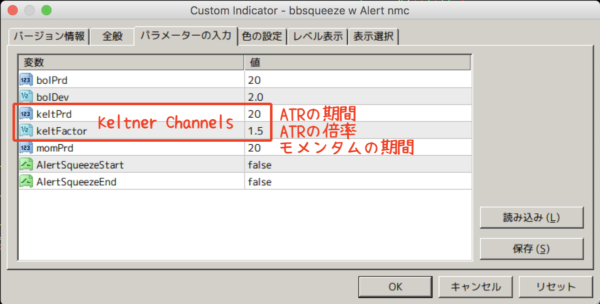

スクイーズとエクスパンションの判断に使用するケルトナーチャネルは、ATR版のケルトナーチャネル(Keltner Channels)です。

ATR版ケルトナーチャネル(Keltner Channels)を設定するためのパラメーターがこちら。

スクイーズとエクスパンションを判断するインジケーター|パラメーター

- KeltPrd…バンド幅算出のためのATRの期間

- KeltFactor…バンド幅算出のための倍率(ATRの何倍でバンド幅を描写するかその倍率)

ケルトナーチャネル(Keltner Channels)について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

パラメーターにある「momPrd」は、Momentumを設定する箇所です。omentumは、上昇相場・下降相場を判断して棒グラフを描写する際に利用されています。

Momentum

MetaTrader4に標準で入っている「Momentum.mq4」を表示させてみると理解できると思います。Momentumは改めて詳しく解説したほうが良さそうなので、ここでは割愛します。

ボリンジャーバンド|スクイーズ・エクスパンション判定インジケーター|まとめ

『bbsqueeze w Alert nmc.mq4』の概略はある程度理解できたと思います。

ボリバンが、スクイーズからエクスパンションへと移行し、再び収縮していく様を、ひと目で把握できるインジケーター、それが『bbsqueeze w Alert nmc.mq4』です。

ボリンジャーバンドのスクイーズは黄色ドットで表示される

インジケーターDLはこちら

【2026年1月版】優位性の高いFX商材 Best4

ボリンジャーバンド|スクイーズ・エクスパンションを判定する別の方法

先に解説したとおり『bbsqueeze w Alert nmc.mq4』の仕組みは、ケルトナーチャネルによってバンドの位置関係でスクイーズとエクスパンションを判断するというもの。

つまり、『bbsqueeze w Alert nmc.mq4』を使わずともケルトナーチャネルをボリバンに重ねて表示させれば全く同じ判断をおこなうことが可能です。

ケルトナーチャネルをボリバンに重ねるだけで、簡単にスクイーズを判定できるぞ!

関連記事

- ケルトナーチャネルとは?まずは正しい計算式について解説するよ!

- ケルトナーチャネルの概念と具体的な手法を紹介するよ!

- ケルトナーチャネルとボリンジャーバンドの違いってなに?教えて!

- 順張りケルトナーチャネルストラテジーを紹介するよ!

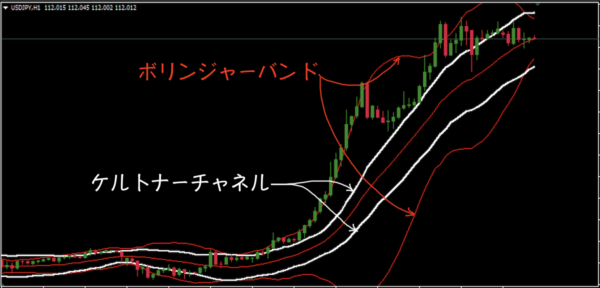

MT4にてボリバンとケルトナーチャネルを重ねて表示させたものが下図。

ボリンジャーバンドとケルトナーチャネルを重ねて表示してみる

赤いラインがボリンジャーバンド(期間20、偏差±2σ)です。MT4標準のボリバンを使用しています。

白いラインがケルトナーチャネル(ATR版)です。ケルトナーチャネルインジケーターはKeltner Channels3.mq4を使っています。パラメーターは以下の通り。

Keltner Channels3.mq4のパラメータ設定

- MA_PERIOD = 20(移動平均線の期間)

- MA_MODE = 0(移動平均線の種類)

- PRICE_MODE = 5(移動平均線に使用する価格データの種類)

- ATR_PERIOD = 20(バンド幅を算出する際のADXの期間)

- K = 1.5(バンド幅を算出する際にADXに掛ける乗数)

- ATR_MODE = false;(Sum(High-Low)の代わりにATRを使用するかどうか)

ボリンジャーバンド|スクイーズを判定する方法(ケルトナーチャネル版)

スクイーズとエクスパンションを判定する方法は以下の通り。

スクイーズとエクスパンションを判定する方法

- スクイーズ状態…ボリバンがケルトナーチャネルの内側で推移

- エクスパンション開始…ボリバンがケルトナーチャネルを外側にブレイクしたとき

ボリバン±2σ(赤いライン)がケルトナーチャネルの内側で推移しているときをスクイーズ(収斂)状態であると認識し、ボリバン±2σがケルトナーチャネルの外側にブレイクしたタイミングが、エクスパンション(拡張)開始と捉えます。

まずはスクイーズ状態をご覧ください。

ボリンジャーバンド|スクイーズ|その1

ボリンジャーバンド|スクイーズ|その2

ボリンジャーバンド|スクイーズ|その3

それぞれ、ボリンジャーバンドの赤いライン(±2σ)が白いチャネルラインの内側で推移している箇所がありますね。この部分がスクイーズであると考えます。

ボリンジャーバンド|エクスパンションを判定する方法(ケルトナーチャネル版)

エクスパンションの開始はスクイーズの終了ポイントと同じです。ボリバンの赤いライン(±2σ)が白いチャネルライン(ケルトナーチャネル)を上方&下方に同時ブレイクしていますね。このタイミングこそがエクスパンション(拡大)のスタートポイントとなるわけです。

ボリンジャーバンド|エクスパンション|その1

ボリンジャーバンド|エクスパンション|その2

ボリンジャーバンド|エクスパンション|その3

意外と簡単に識別できますよね。もちろんリアルタイムチャートではラインもチャネルも常に動いているため、ローソク足確定してからのENTRYとなります。

ダマシもゼロではありません。ブレイクしたと思ったらまたチャネルラインの内側に押し戻される…ということも多々あります。その時は潔く損切りします。順張りブレイクに似た手法なので、ダマシによる損切りは必要経費と考えましょう。

使い勝手の良い『bbsqueeze w Alert nmc.mq4』を使うのも良いが、できればボリバンとケルトナーチャネルは別々にチャート上に描写させて色々と検証しながら活用することをおすすめするぞ。

別々にしたほうが、ボラティリティや相場状況に合わせて、細かく調整して使うことができるからじゃ。